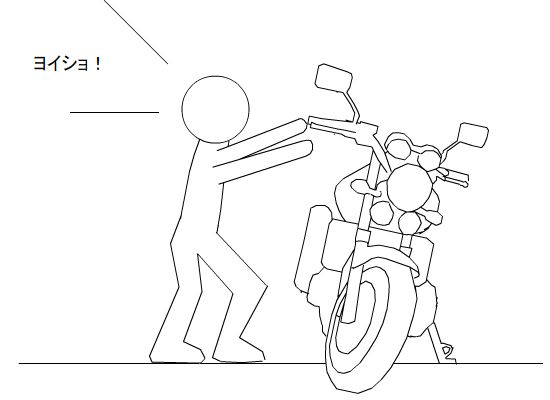

車体起こしのコツ

教習が始まって最初にする項目でありながら女性にはかなりの難関である車体起こしですがコツさえつかめば問題ありません。車体起こしのコツは以下のようになります。

・スタンドを立てれるようならあらかじめ立てておく

・ハンドルとエンジンガードを持つと力を入れやすい

・体をバイクにあずける

・「腕で持ち上げる」のではなく「足で押す」イメージ

それでは詳しくみていきましょう。

スタンドを立てれるようならあらかじめ立てておく

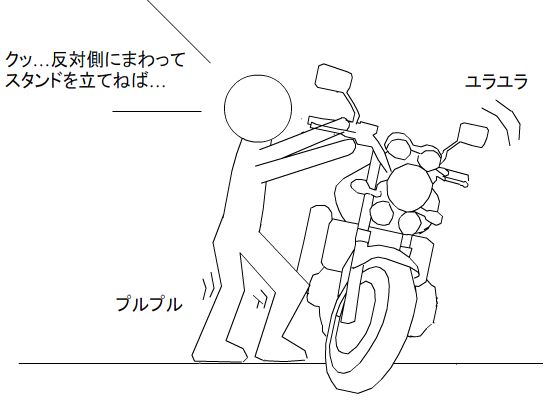

車体起こしを習うときはおそらくバイクは毎回同じ方向に倒れているためあまり気にする必要はありませんが、教習所内のほかのところで転倒してしまった場合はどちら側に倒れているかわからないのでまずはバイクどのように倒れているかを確認しましょう。なぜかというとバイクは左右対称ではなく片側にはマフラーなどがあり、もう片側にはスタンドなどがついているからです。このスタンドが上側になって倒れているか、下側になって倒れているかで起こし方の手順が少し変わります。スタンドが上側になって倒れている場合はスタンドを立ててからバイクを起こす作業に入りましょう。

なぜかというとバイクを起こし終わった後に

「あらかじめスタンドを立てたから起こしさえすればおーしまいっ」と終わるか

と、なるかの違いがあるからです。

ではスタンドが下側になって倒れた場合はどうしたらよいのかというとスタンドは折りたたまれたままとりあえずバイクを起こします。

あとはこの状態から右足でスタンドをおろせばおしまいです。

というわけでまずは起こす前にスタンドはどちら側についているかを気にかけることからはじまります。

あとここでは省略していますが転倒した場合スタンド云々のまえに真っ先にエンジンは切りましょう。ガソリンやオイルが漏れたるすることがあるのでエンジンのかけっぱなしでの車体起こしは非常に危険です。

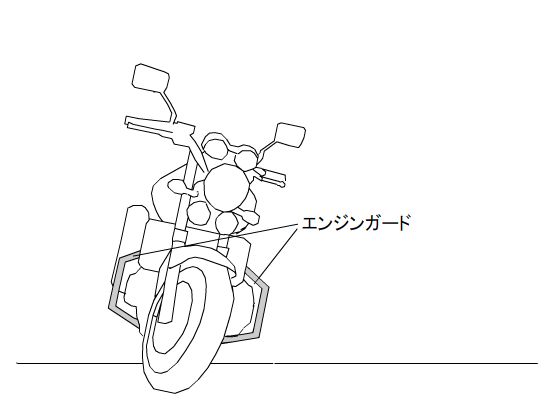

ハンドルとエンジンガードを持つと力を入れやすい

では実際に起こす作業に入るのですが、バイクにはあまりぐっとつかめるところは少ないです。起こす途中で手が滑ったりなんかするとバイクの下敷きになりかねません。片手はバイクのハンドル、もう片手はエンジンガードをつかみましょう。エンジンガードとは教習車には必ずついている転倒してもバイクのエンジンが傷付かないように守る鉄のパイプのことです。(教習車は転倒することが多いためエンジン意外にも車体に傷が付かないように守られています)

「じゃあ教習車じゃないとついてないんじゃないの?」と思うかもしれませんがそのとおりです。市販のバイクには個人的につけない限りエンジンガードはついていません。ですのでエンジンガードを持つ車体起こしができるようになったらバイクのシートなど別の部分をもつ車体起こしに挑戦してみてもよいかもしれません。

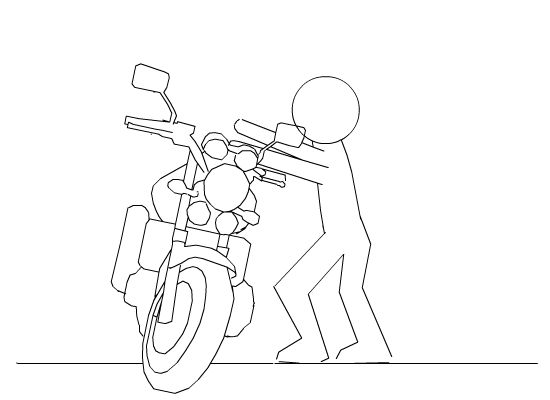

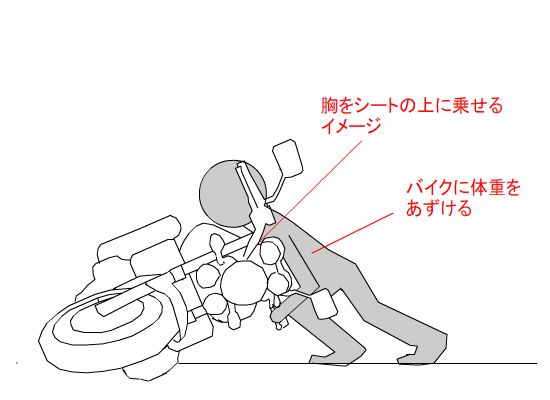

体をバイクにあずける

ハンドルとエンジンガードを持ったら胸の辺りをバイクのシートにのせるようにバイクに寄りかかりましょう。バイクを起こすときは腕の2点と胸の1点の合計3点でバイクを押すことで起こします。

車体起こしはもちろん力も使いますが人自身の体重を使うことによってより簡単に起こすことができます。そのためしっかりとバイクに体をあずけることはとても重要です。

この体制を作らないと「起こす」のではなく「持ち上げる」ような力のかかり方になってしまうため非常に起こしずらくなります。

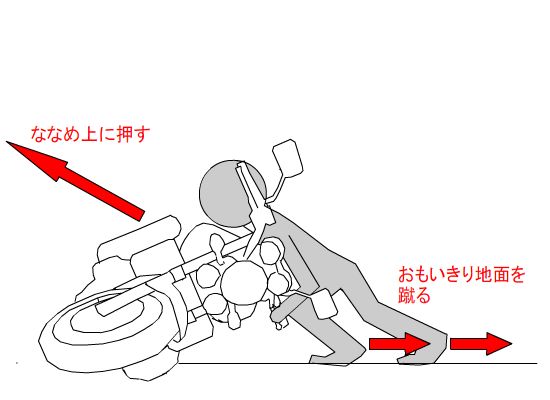

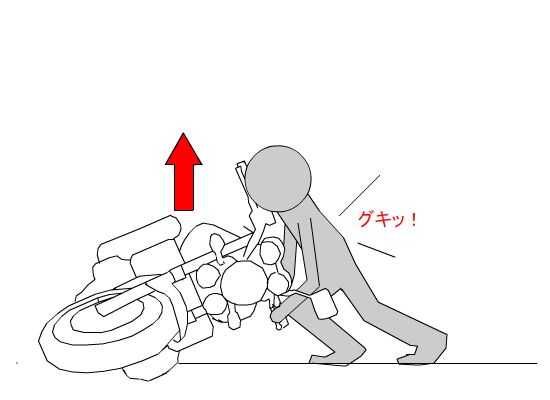

「腕で持ち上げる」のではなく「足で押す」イメージ

車体起こしが苦手な人が勘違いしているのが大体ここです。バイクを起こすのだから腕や腰に力を入れてしまっているのです。一番力を入れるところは足です。そしてバイクは「持ち上げる」のではなくななめに「押す」のです。

ここでもしも胸をバイクのシートに乗せていなくて腰がまるまっていたり、力のかける方向を斜め上ではなく上方向に「持ち上げよう」としていた場合、

となるので注意が必要です。

ここまでしっかりできていたら車体起こしは問題ないはずです。なんども練習しましょう。

|

|